Conversazioni sulla memoria del gusto 28 Maggio 2015 – Posted in: FOOD

Gli stralci del volume La memoria del gusto di Laura Bolgeri.

Ferran Adrià. Come tanti bambini amavo le patate fritte, la bistecca e soprattutto il pesce fritto che cucinava mia madre Josefa ma le mie conoscenze alimentari si fermavano lì. Ah, la cucina della ‘mi mama’! È solo crescendo, e scoprendo il mondo, che mi sono aperto ai piaceri della tavola.

Gianni Amelio. Nei miei film compaiono a volte immagini che ricordano la mia terra, la Calabria. Attraverso quei paesaggi, rivivo emozioni del passato, rievoco gli odori presenti, allora, nell’aria, la terra mossa dell’orto, il profumo dei gelsomini selvatici e quello piccante del murzeddu. Il nome significa ‘piccolo morso’ e il suono della parola è tutto in gola. ‘U murzeddu’ è un piatto per me familiare che nonna Filomena cucinava spesso. È fatto con interiora di agnello, di capra o di maiale, che vanno cotte lentamente con un po’ di conserva, la cipolla, e non so quali altri odori. È un piatto piccante all’inverosimile, con un sapore straordinario che ancora oggi, inseguo.

Renzo Arbore. “Io sono sempre stato quello che in famiglia mangiavo di tutto, ero curioso di conoscere i piatti regionali della cucina povera: il purè di fave, le orecchiette con le cime di rapa, i turcinielli, la testina di agnello. E poi il pancotto con la rucola e le patate, un piatto tipico dei contadini del Tavoliere. Tutte pietanze che in casa non erano apprezzate, perché troppo popolari. […] Sono estremamente goloso del timballo di maccheroni, quando è crostoso, con le polpettine, l’uovo sodo, il ragù, un po’ di salsiccia, il formaggio pecorino e la mozzarella. Ogni tanto lo cucino. Non c’è niente di più entusiasmante. Con lo stesso criterio, o quasi, si fa il sartù di riso, un timballo sempre con polpettine, formaggio e in più i piselli. La mia specialità è il reale gâteau di patate: uno sformato di patate, latte, dadini di mortadella, uova, un po’ di salame napoletano (quello di Secondigliano), prezzemolo, pepe in grani e sopra uno strato leggero di mozzarella.

Pupi Avati. “Tortellini in brodo, fegato fritto al limone, manzo lesso con salsa di peperone, pollo lesso con intingolo di prezzemolo e cipolline, lepre alla cacciatora con zucchine fritte, anatra in umido con dadini di sedano, cotolette di maiale…”. La lista dei cibi presentata ai commensali nel film del regista bolognese Pupi Avati Storia di ragazzi e di ragazze non finisce qui. L’elenco dei piatti, sottolineato da un coro di bambini, continua. All’undicesima portata si ritorna a un primo: maccheroni con regaglie. E poi la cacciagione: arrosto di storni, passerini e quaglie, uccellini scappati. E per concludere dolci di cinque qualità. “Per un pranzo di fidanzamento, un menu di 22 portate era un classico dalle mie parti, in Emilia”.

Marco Baliani. “Ho un ricordo molto preciso di un dolce di pastafrolla che faceva mia nonna. Non l’ho più ritrovato. Sono a Verbania sul lago Maggiore, nella casa della nonna, la madre di mia madre. Pur vivendo nella periferia di Roma da bambino passavo lì le vacanze. In dialetto lombardo, quel dolce aveva uno strano nome, ‘fugaccina’. Ricordo solo la pronuncia, il suono della parola, ma non so come si scriva. Era una torta di pastafrolla semplice, senza marmellata, piatta, compatta. Sul grande tavolo di marmo grigio della cucina la nonna preparava un impasto di farina, zucchero, uova e tanto burro. Il burro era davvero tanto, ed era quello genuino di un giallo intenso. Lo andava a comprare da un contadino.

Remo Bodei. “La mia madeleine mi riporta in Sardegna, a Cagliari, dove sono nato e cresciuto. Ho passato l’infanzia in un quartiere di Cagliari affacciato sul mare e su quegli stagni salati che circondano la città, come un proseguimento di mare. Allora molti pescatori ogni giorno portavano a casa pesci di ogni tipo, triglie, sogliole, scorfani ed anche aragoste. I bellissimi crostacei non erano così rari in quelle coste. Il sapore di cui ho conservato più nostalgia è proprio quello dell’aragosta, di quella aragosta della Sardegna della mia infanzia. Non è solo un sapore fisico che si avverte sulla lingua – e per quel che mi riguarda è delizioso – è ciò che questo crostaceo dalle grandi antenne emana, il suo rapporto con quel mare. […] Grandi tonni, lunghi tre o quattro metri, erano appoggiati su grossi cavalletti di legno. Potevano essere anche dieci o dodici bestioni, lucidi e sanguinanti, che a colpi di ascia venivano fatti a pezzi, per essere venduti a una folla di astanti. Tutto attorno, montagne di pesce di ogni specie.

Edoardo Boncinelli. Sono cresciuto in Toscana, con una madre e una nonna che, forse proprio perché non eravamo ricchi, sapevano inventare con materie prime poco variate e di basso costo, un gran numero di piatti e ricette. Non solo erbe e legumi di ogni genere, utilizzati nei modi più diversi, ma anche interiora di vitello, di manzo, di maiale, di agnello. Sono parti dell’animale che oggi sono rimasti in pochi ad apprezzare, come ad esempio il cervello, il timo (le animelle), la trippa, persino la poppa (la mammella della mucca) che ricordo squisita, tagliata a larghe strisce e fritta.

Dario Bressanini. “Io amo cucinare e sono abbastanza goloso. Quando facevo il dottorato di ricerca in chimica in America, avevo un rapporto epistolare con mia madre e le chiedevo consigli e ricette per cucinare certi piatti che amavo. Ad esempio il coniglio alla cacciatora o quello con le olive, e le patate arrosto morbide, come sapeva fare lei. Alcune lettere le ho conservate come fossero un prezioso ricettario di famiglia”.

Mario Brunello. Dopo tanti viaggi, se oggi dovessi identificarmi in un sapore che mi appartiene, partirei semplicemente dal pane, perché il pane in Italia e in molti paesi occidentali, pur con gusti e forme diverse è, ed è stato, la base alimentare di tutte le tavole. Il mio pane, di un bel colore dorato, deve essere cotto nel forno a legna, in tal senso sono fortunato visto che mia moglie Arianna lo cuoce nel forno a legna della nostra casa sita in collina, nei pressi di Asolo, in mezzo a campi di granturco. Il pane di casa mia è morbido, ben lievitato, di farina integrale ricca di glutine. Le forme più comuni sono grandi pagnotte ben cotte, che durano qualche giorno e mantengono la loro fragranza anche quando sono un po’ rafferme.

Ascanio Celestini. Io gli raccontavo della festa di San Giovanni a Roma, e della tradizione di mangiare le lumache con il sugo e tanto peperoncino. Ma quando, succhiate le lumache, i gusci (le coccie) rimanevano vuoti, venivano ributtati nel calderone perché pochi, tra gli ultimi arrivati, con tanto sugo e peperoncino, si sarebbero accorti che non c’era più la carne delle lumache.

Elio De Capitani. Ho davanti agli occhi lo spettacolo della tavola ricoperta da un telo bianco, con sopra stesa la pasta fatta a mano per tutta la settimana. Non solo le tagliatelle ma anche la sfoglia per le lasagne e i tagliolini tagliati sottili e stesi ad asciugare. Mi affascinava soprattutto il rituale del pranzo di quelle domeniche: l’attesa davanti alla tavola imbandita con i profumi sotto al naso, e il lungo tempo trascorso fra giochi e chiacchiere.

Federico Fellini. “Un sapore familiare, che per me è rimasto indimenticabile, è la piadina della nonna Fraschina (o Ceschina), la madre di mio padre, che era di Gambettola, un paesino romagnolo tra Rimini e Cesena. Ed era quella piada un po’ spessa, cucinata su un piatto tondo di coccio, che rimaneva morbida a lungo. Noi bambini passavamo ore a chiacchierare al caldo in cucina, con la scusa di fare i compiti. Ricordo i gesti delle donne davanti ai fornelli con la ‘piumarola’, quella specie di ventaglio fatto di penne di gallo che sventolavano per alimentare il fuoco o i loro gesti ritmati sul tagliere per fare la sfoglia.

Dario Fo. Posso cucinare il riso in cento maniere diverse. Potrei scrivere un trattato. Faccio un esempio: il riso giallo allo zafferano di antica tradizione lombarda, io lo cucino come mia madre, partendo da un soffritto con cipolla olio, burro e midollo fresco. Quando il riso è ben tostato, aggiungo un bel bicchiere di vino bianco, e poi brodo di carne da far assorbire piano piano. A fine cottura, mescolando bene, aggiungo una bustina di zafferano e chiudo con un po’ di parmigiano.

Marcello Fois. Nella casa della mia infanzia, a Nuoro, mia madre, la zia, le donne fanno ancora il pane carasau, cotto nel forno della grande cucina, dove tutto odora di buono. Questo pane sottile come un foglio, e chiamato anche ‘carta da musica’, è croccante perché passa attraverso due cotture. All’inizio è una grande sfera di ‘pane lentu’, che viene tagliata in dischi di ugual misura, poi rimessi in forno a biscottare, a carasare.

Umberto Galimberti. Uno dei sapori rimasti intrappolati nella mia memoria, per esempio, è quello della luganiga, una salsiccia sottile, saporita che mangiavo da ragazzo a Monza, dove sono cresciuto. La mia è stata un’infanzia abbastanza povera, negli anni del Dopoguerra. Per me la luganiga era una leccornia, la mangiavo cruda, per strada, appena avevo i soldi per comprarla dal salumiere. I sapori della Brianza dei miei ricordi sono quasi sempre legati ai salumi: salami, salamini, fette di lardo sul pane ruvido. Certo, abbandonare i sapori delle proprie origini per aprirsi alla diversità, può essere molto difficile, perché i sapori e gli odori appartengono ai sensi più arcaici e alle sensazioni del gusto e dell’olfatto si associano spesso emozioni connesse a reazioni affettive.

Giulio Giorello. […] se devo confessare le mie madeleine, i miei ricordi di sapori gustati nella mia infanzia e giovinezza, mi ritrovo in luoghi diversi. Prima di tutto nella grande casa ottocentesca un po’ buia, sulle colline vicino a Savona dove abitavano i nonni paterni e la zia Virginia (avarissima ma affettuosa). D’estate arrivavamo anche noi nipotini, un po’ indisciplinati, avevamo cinque/sei anni. Per tenerci buoni, la zia ci dava delle zollette di zucchero con una goccia di cognac. Un sapore nuovo, squisito.

Pap Khouma. “Ho sempre avuto un forte legame con mia madre, anche se a volte aveva modi bruschi e poteva sembrare una donna molto dura. Ma eravamo una grande famiglia con dieci figli, e lei ci ha cresciuto da sola. Ricordo bene il sapore di un cibo che preparava in certe occasioni. In casa lo chiamavamo in lingua wolof damadà. È un piatto di riso accompagnato da una specie di ratatouille di verdure, con cipolla, carote, patate, melanzane, aglio, pomodoro, cotte nel brodo di dado, profumate con tante spezie e alloro. Si aggiungono pezzetti di pesce rosolato a parte, e alla fine si amalgama tutto con un po’ di farina. È un piatto che per me ha anche un lato consolatorio e curativo. Così anche qui a Milano, quando non mi sento bene, mi cucino da solo il damadà. Ho scoperto di recente che è un cibo che non piaceva a mia madre, dunque lo cucinava apposta per me, ed era un gesto di affetto, di tenerezza”.

Abbas Kiarostami. Quando ero ragazzino, la casa della mia famiglia, alla periferia di Teheran, si trovava ai margini della campagna, vicino a dei campi di grano. Passavo ore, nascosto tra le spighe alte, a studiare e a leggere. In casa, quando qualcuno domandava dove fossi andato, si sentiva rispondere da mia madre che Abbas era in mezzo ai campi. Forse per questo il pane azzimo, quello ancora oggi fatto al modo antico, leggero, a strati sottili, ha conservato per me l’odore dei campi di grano.

Carlo Lucarelli. Ad esempio i tortelli o gli anolini che si mangiano a Parma sono diversi dai cappelletti romagnoli o dai tortellini bolognesi, ma sempre di pasta fatta a mano e ripiena si tratta.

Maurizio Maggiani. I sapori e gli odori che mi riportano ai luoghi delle mie origini contadine, non sono liguri, ma apo-liguri. Sono nato in quel comprensorio molto ristretto che non è Liguria, né Toscana, né Emilia, ma è la Val di Magra, tra il promontorio di Monte Marcello, che chiude la Liguria, la prima collina Apuana e la Versilia. In quella piana sono stato un re: ho viaggiato come un padrone sui campi, sugli argini, nei viottoli; ho navigato come un marinaio ogni gora e ogni canale, ho conosciuto e mangiato ogni frutto. Fra gli odori e i sapori più evocativi, che fanno parte della mia genetica, e quindi della mia memoria più antica, c’è il profumo di maggiorana che si spande in cucina, quando il sugo sobbolle sul fuoco. È il sugo fatto di pomodoro e di frattaglie di pollo, o di coniglio, che si preparava in casa per condire i ravioli.

Claudio Magris. Piatto forte della laguna di Grado è ancora oggi una particolare zuppa di pesce, il boreto. Al di là delle varianti moderne, il boreto nasce come piatto povero della cucina dei pescatori, con tutti i tipi di pesce della laguna, insaporiti con sale, pepe, aceto e aglio. Questa zuppa, nata dunque nei ‘cason’ si accompagna bene con la polenta bianca.

Gualtiero Marchesi. Una sera, a tavola con Gianni Brera, nato anche lui come mio padre a San Zenone, si discuteva del risotto alla certosina. È un vecchio piatto della cucina pavese fatto con molti ingredienti difficili da far coesistere: oltre al riso, i piselli, i funghi, i gamberi, il pesce persico e le rane. Brera con un mezzo sorriso osservò: ‘Ma vuoi mettere un bel riso in cagnone con due filetti di pesce persico al burro e salvia!’. Era una ricetta di quei paesi lungo il Po. Brera si definiva un pagano di golena, di boschi e di sabbioni e cercava i sapori semplici di quelle terre. Una semplicità che anch’io continuo a cercare ancora oggi con tutti i mezzi. In quei paesi lungo il Po, allora si mangiava il pesce persico, il pesce sole, un pesce schiacciato, rotondeggiante e tante rane.

Mario Martone. Nonna Assunta, grande cuoca napoletana, aveva un quaderno di ricette su cui scriveva con cura gli ingredienti, le dosi, i tempi di cottura dei suoi piatti. Era un quadernetto a fiori, un po’ consunto. Stava in un cassetto della cucina e lo consultava solo quando voleva preparare piatti speciali. Nessuno poteva curiosare e mettere le mani in quel cassetto. Quel quaderno era un tabù per noi bambini. Piatto forte della nonna, e di tutti i napoletani, nei giorni di festa, era il ragù. Ogni famiglia ha la sua ricetta per farlo. C’è chi lardella la carne e chi no. Chi aggiunge le costole di maiale per insaporire il sugo e chi preferisce adoperare solo un grosso pezzo di girello. Il ragù della nonna Assunta aveva una fragranza particolare, un profumo che la domenica si spandeva per tutta la casa. Era denso, morbido, vellutato, di un bel colore biondo scuro. ‘Color palissandro’, dice donna Rosa nella commedia di Eduardo De Filippo Sabato, domenica e lunedì. E aggiunge diversi particolari per la sua preparazione. Ad esempio, consiglia di usare molta cipolla e di farla stufare a fuoco lento, per ore, fino a consumarla, per rendere la carne più aromatica e la salsa dorata e caramellosa. Ma qui il ricordo del ragù della nonna, del sapore gustato attorno alla grande tavolata, si confonde con quello letterario.

Carlo Mazzacurati. Un piatto, che in casa si preparava per le grandi occasioni di festa, era il pasticcio di piccione. Bello anche a vedersi, ricoperto da una crosta di pasta frolla dolce. E poi i leggeri soufflé di limone e di cioccolato.

Massimo Montanari. Quanto ai sapori che io ricordo, non sono sapori legati al territorio agricolo, ma ai ricordi di casa, legati a situazioni famigliari. Come ad esempio i rossi d’uovo, sbattuti con lo zucchero e il caffè, che mia madre mi preparava quando studiavo per l’esame di maturità, una specie di zabaglione. E poi l’odore del brodo, fatto con la gallina e il manzo, della domenica. È soprattutto quel profumo, che sentivo quando la carne cuoceva, che mi è rimasto impresso. La cosa curiosa è che, con questo profumo, sento il sapore delle patate bollite che io condivo, e condisco sempre con l’olio. Sempre allo stesso modo. Sono abituato ancora oggi a condire il manzo, le carote, le verdure attorno, solo con un po’ d’olio. Un sapore buono, di casa.

Salvatore Natoli. Se faccio un percorso a ritroso nella mia giovinezza, anche se oramai sono lontano dalla Sicilia da moltissimi anni, scopro che il rapporto con le esperienze originarie è molto forte. Sono vere sensazioni fisiche, molto intense. Come il gusto di quel pane caldo appena sfornato, profumato di olio e di origano del forno dello zio Calogero. Dopo il bagno con i miei compagni nella marina di Patti, eravamo affamati. Quasi ci si scottava le mani, mentre si versava l’olio sulle fette di pane, e una fragranza intensa si spargeva attorno. Era una soddisfazione che coinvolgeva tutti i sensi. Ancora oggi il profumo di quel pane, mi riporta a quegli anni.

Luca Novelli. Ho nostalgia di un piatto povero che tuttora mi fa venire l’acquolina in bocca: le zucchine in carpione. Le zucchine, tagliate per lungo a fette sottili, passate nell’uovo sbattuto e in abbondante farina, e poi fritte in olio bollente. Alla fine sono servite con prezzemolo e una spruzzata di aceto… ci sono rimasto malissimo quando ho scoperto che Totò le detestava. Lo dice in un film. Tutte le mie grandi amicizie sono nate e vissute sotto il segno dei buoni vini e della buona tavola, magari la più semplice. Per esempio sarò sempre grato a un mio compagno di università per avermi iniziato al Nobile di Montepulciano e al Brunello di Montalcino. Poi alla ‘panzanella’, fatta con il pane raffermo, i pomodori, un po’ di cipolla e condita con olio d’oliva e basilico fresco.

Silvio Orlando. “Napoli, nell’iconografia classica, è la città che si affaccia sul mare, con il Vesuvio, Posillipo, i tramonti incandescenti sul golfo, paesaggi da turisti romantici. Ma la cucina napoletana, contrariamente a quanto si può immaginare, non è marinara. Ha i sapori forti della campagna che l’abbraccia alle spalle. Cipolle, pomodori, friarielli, peperoni gialli, patate novelle, fave, sono i prodotti di quella terra ricca, e sono le basi di molti piatti della tradizione. Sapori che mi hanno accompagnato fin dall’infanzia, che fanno parte delle mie radici.

Umberto Orsini. Sono ricordi, odori tipici della mia infanzia. Erano tempi di guerra, che mi hanno segnato forse più delle mie origini piemontesi. Ricordo ad esempio il sapore della zucca gialla, cotta e ben abbrustolita al forno, che si mangiava come pane. Oppure il pane fatto in casa con il riso macinato, o con i chicchi di grano che noi bambini racimolavamo nei campi dopo la mietitura. Li si pestava nel mortaio e se ne faceva una farina scura. Un altro ricordo della guerra mi rammenta i torsoli dei cavoli che rimanevano nell’orto quando avevamo tagliato la parte tonda della pianta, la testa. Lavavamo i torsoli e li mangiavamo crudi: erano bianchi, ci sembravano buonissimi. E poi, in tempi meno poveri, ricordo le conserve che si facevano in casa. Per esempio pezzi di oca cotta, messi nella doujia, una terrina di coccio che si usa ancora oggi a Novara e dintorni. In alcuni paesi si fa anche un salame d’oca, che è squisito. Tra i piatti della mia infanzia ricordo la paniscia, un risotto che si faceva con i fagioli, quelli piccolissimi, detti con l’occhio. La paniscia è buona quando è densa: la forchetta deve starci in piedi, diceva mio padre, che era un ottimo cuoco. E io ho imparato da lui a farla come si deve.

Mimmo Paladino. Sono nato a Paduli, ma sono cresciuto a Benevento, una città molto antica, con radici remotissime, sannite, romane, longobarde. […] A Pasqua, in tutte le famiglie – e nella mia c’erano nonni, nonne e zie – si faceva un gran pranzo, con diverse portate. Rivedo i tavoli pieni di cose da mangiare, di cibi non ben identificati dai miei occhi di bambino. Ma le scene che già allora mi affascinavano di più, erano i preparativi della festa. Il Giovedi Santo, di notte, si cucinava una sorta di panettone pasquale, chiamato nel dialetto locale tortano. È un dolce tipico della Sabina, fatto con tante uova, lievito di pane, farina, strutto. È farcito con cedro candido, scorza d’arancio, e tanti aromi. E allora, prima di gustarne il sapore, ricordo una sorta di spettacolo rituale. Nel cielo notturno, fra i muri delle vecchie case, compariva il profilo della luna. Le donne, con grandi vassoi coperti da teli bianchi, si recavano ai forni per cuocere i loro dolci. Io ero là, con mia nonna Rosaria e le guardavo ammirato, tutte composte in fila, ad aspettare il loro turno.

Gino Paoli. Nonostante sia nato a Monfalcone, io mi ritengo del tutto ligure. Sono cresciuto a Genova, qui ho studiato, ho fatto per otto anni il grafico prima di diventare cantautore. Ma delle origini friulane e della cucina di casa ho un buon ricordo. Mia madre suonava il piano ed era una cuoca straordinaria, sapeva fare cose con sapori particolari. Ad esempio i knodel (quelle palline di pane farcite di speck e formaggio), la zuppa di orzo tostato. E poi, lo strucolo dolce di pomi, di mele, e quello salato di spinaci. Lo strucolo è come uno strudel, un cilindro di pasta arrotolata con dentro un ripieno.

Marco Paolini. Là, in quella soffitta, a volte mi nascondevo con una fetta di ‘pane fritto’, una merenda deliziosa che preparava mia nonna, un sapore che non ho più ritrovato. Credo che bagnasse nel latte delle fette di pane raffermo, le passasse nell’uovo, per poi friggerle nel burro. Alla fine le cospargeva di zucchero. Quelle fette di pane abbrustolito, erano una cosa squisita, molto meglio del pane e marmellata o del Cioccorì dei miei coetanei.

Tullio Pericoli. Non so da dove iniziare. Potrei ricordare l’uccisione del maiale a Natale, a casa mia, a Colli del Tronto. Da bambino vi partecipavo attivamente, con grandi emozioni. Non era facile uccidere un maiale cresciuto e ingrassato in un recinto in fondo all’orto della casa. Eravamo tutti un po’ affezionati alla sua presenza. Infatti, non sono mai riuscito ad assistere all’atto dell’uccisione. C’erano uomini addetti a questo compito. Una volta ucciso l’animale era squartato in due parti e messo in una stanza fredda della casa, a riposare, forse a farlo frollare un po’. E per giorni si cucinava e si mangiava solo la sua carne, il suo grasso. Il primo giorno pranzavamo tutti assieme in famiglia, con le persone che erano venute ad aiutare. Quella grande tavola imbandita era una festa. Il pranzo era quasi esclusivamente a base di carne di maiale e si apriva con un piatto di pasta condita con un sugo di pomodoro speciale, una sorta di ragù arricchito con le parti più morbide e grasse dell’animale. Lo preparava mia madre, con l’aiuto di una domestica e di altre donne. Qualche giorno dopo si dividevano le parti macellate e si cominciavano a preparare gli insaccati. Ne ricordo uno in particolare, credo che si continui ancora a fare solo dalle nostre parti. Si chiama ciauscolo ma non so se la dicitura è esatta. È un insaccato di vecchia tradizione, il nome forse di origine latina, significa ‘piccolo cibo’ ed è composto di carne macinata scelta e non magrissima […].

Renzo Piano. In quei luoghi, i sapori che Renzo Piano ricorda quando ancora bambino accompagnava suo padre in un cantiere, erano quelli semplici o addirittura poveri della cucina ligure: la focaccia, un piatto di pasta condito con il pesto, un pezzo di farinata di ceci. Renzo bambino aveva già sentito il profumo della farinata, di quella focaccia piatta di farina di ceci che era un cibo povero e tradizionale nella città di Genova. Lo ricorda in un’altra cartolina dal passato: “Cresciuto lontano dal centro storico, ogni tanto mia madre mi portava a Genova. Per me era una gran festa: voleva dire entrare in quel centro antico, un po’ buio, con le strade strette che avevano il profumo della farinata di ceci. Così materno e protettivo, il centro storico era il contrario del porto.

Paolo Rumiz. “Per me Trieste d’inverno è la zuppa, la jota fatta con i crauti, i fagioli e le patate, una zuppa di terra. La città è fascinosissima d’inverno, quando soffia la bora, e i gabbiani si mettono lì a riva, tutti allineati, con il muso controvento, come se avessero gettato l’ancora in mare. Tutti fermi e chiusi in se stessi, in posizione aerodinamica, stanno a prendere la bora dalla parte del becco. E il mare è blu, con spume bianche, e i moli sono proiettati verso il tramonto, con tutte le Alpi innevate sullo sfondo. E talvolta una nave turca, che parte per Costantinopoli, ti passa davanti, mostrando la sua bandiera rossa con la mezzaluna. Passa proprio davanti alla neve bianca delle Alpi. L’inverno può dare immagini di sintesi stupende della città, se ci si protende verso un molo”.

Ferdinando Scianna. “Se inquadro nella camera oscura una scena della mia infanzia a Bagheria, dove sono nato e cresciuto, mi rivedo con una cartella sulle spalle e in mano una mafalda, che contiene una panella calda. La mangiavo con grande gusto, quando uscivo affamato da scuola. La mafalda è un pane morbido, soffice come una focaccia, simile a un pane arabo ricoperto di semi di sesamo, che assorbe bene l’olio della schiacciata di ceci, la panella, appunto, con cui è farcita. Nella provincia di Palermo, e in molti paesi della Sicilia, siamo tutti cresciuti a pane e panelle. […]”

Claudio Scimone. “Nonostante sia di origine francese, oggi il mio dolce preferito è il soufflé. Meglio se di cioccolata, ma amo anche quelli di limone, o di castagne… Secondo me è un dolce che rispecchia molto bene il gusto vivaldiano. Innanzitutto, ha avuto la sua epoca d’oro nel Settecento, anche se ha origini medioevali. E la sua struttura architettonica perfetta è collegata alla levità dei colori e all’intensità espressiva dei sapori… Quindi, come la grande musica, un soufflé perfetto rende l’uomo simpatico a se stesso, gli dà energia e lo fa vivere meglio anche con gli altri”.

Vittorio Sgarbi. “Ricordo che da bambino non amavo la carne e neppure la minestra in brodo. In casa avevano un sistema per farmi mangiare. Mettevano quantità spropositate di formaggio grana nella minestra, che così diventava più appetibile. È un’abitudine che mi è rimasta ancora oggi, ne metto ovunque una quantità sproporzionata”. Quanto ai salumi della cucina ferrarese, Vittorio Sgarbi, definisce la salama da sugo, lo storico insaccato di carni di maiale aromatizzato con vino e varie spezie, una ‘summa di tutte le meraviglie’, ma confessa di non esserne goloso.

Omar Sharif. “Fra i tanti piatti egiziani della mia infanzia ricordo il baba ghannous di melanzane schiacciate con pasta di sesamo e vari profumi, l’insalata di limoni con la paprica e le olive, il riso pilaf con i piccioni e un legume molto buono e molto comune: le lenticchie rosse. Ma sono cose del passato. […]”

Giovanni Soldini. Se vado indietro nel tempo, allora mi vedo con un piatto di risotto giallo fumante e l’ossobuco: un profumo unico, delicato e gustoso, un condensato di odori e di sapori. Non ricordo e non so come fosse cucinato: me lo trovavo davanti al naso, sulla tavola ben apparecchiata. Io, però, non sono un vero nostalgico. Sono molto curioso di conoscere altre cucine, anche se reputo quella italiana la migliore.

Peter Stein. “Ho sposato con entusiasmo stili di vita italiani, e il cibo italiano è diventato il ‘mio cibo’. Ma soprattutto c’è mia moglie Maddalena, che è l’anima di tutto. Mi basta un piatto di spaghetti semplicissimi, conditi con pomodoro, aglio, olio (naturalmente dei miei olivi), possibilmente preparati da Maddalena, per sentirmi letteralmente in cielo. Ma se vogliamo citare un piatto più complicato, sempre di pasta, allora cito con entusiasmo le pappardelle con il sugo di cinghiale. Nel tardo autunno e nell’inverno i cinghiali scendono dai boschi, e vengono qui, a scompaginare i nostri campi, lasciando le loro tracce. […]”

Giorgio Strehler. Abitavamo a Trieste e mia madre, di origine slava, era una delle poche donne che negli anni Venti suonasse il violino a livelli di alta professionalità. Aveva studiato con buoni maestri, italiani, ungheresi, russi, fra cui il maestro Nathan Milstein e aveva avuto un certo successo all’estero. Poi, a un certo punto, smise di suonare in teatro, limitandosi a dare lezioni in casa. Ma non ricordo di averla vista in cucina a preparare un pranzo, una cena, e quindi non ho memoria di sapori slavi, che certamente erano di tradizione in casa. […] Forse questo mio ‘non-gusto’ per il cibo risale alla carenza di quegli anni. Anche se la mia nonna francese Firmye era una bravissima cuoca. Molti in casa decantavano i suoi piatti, ma io non ne ricordo i sapori.

Giuseppe Tornatore. Quando avevamo fame, correvamo a comprarci pane e panelle, quelle frittelle di farina di ceci di un bel colore bruno che erano popolari in Sicilia. Le mettevamo in mezzo a un panino morbido, senza crosta, ricoperto di semi di sesamo. Era come se fosse un panino con il salame, solo che noi al posto del salame avevamo le panelle. Anch’io, come tanti altri bambini, ne ero ghiotto. Erano così belle, morbide, dorate e me le gustavo anche solo a vederle e a sentirne l’odore.

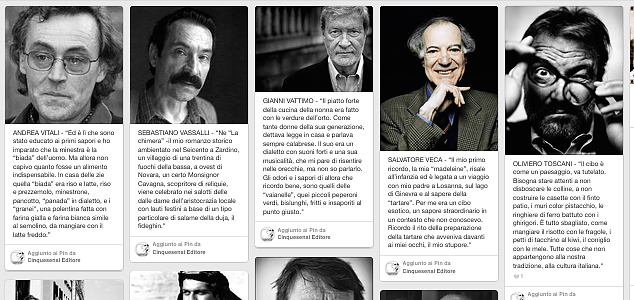

Oliviero Toscani. Il cibo è come un paesaggio, va tutelato. Bisogna stare attenti a non disboscare le colline, a non costruire le casette con il finto patio, i muri color pistacchio, le ringhiere di ferro battuto con i ghirigori. È tutto sbagliato, come mangiare il risotto con le fragole, i petti di tacchino al kiwi, il coniglio con le mele. Tutte cose che non appartengono alle nostre tradizioni, alla nostra cultura. I sapori sono più intensi, il palato è più sensibile se riconosci un cibo tuo. Come fare l’amore con la persona che ami, c’è più gusto, più piacere. Un gusto fisico, sensuale e anche un po’ sentimentale. Io so che il pane che mangio a casa mia è fatto con il mio grano, che le verdure sono del mio orto e che i cibi sono conditi con il mio olio. E trovo tutto più saporito.

Sebastiano Vassalli. Ne La chimera – il mio romanzo storico ambientato nel Seicento a Zardino, un villaggio di una trentina di fuochi della Bassa, a ovest di Novara, un certo Monsignor Cavagna, scopritore di reliquie, viene celebrato, nei salotti dalle dame dell’aristocrazia locale, con lauti festini a base di un tipo particolare di salame della duja, il fideghin. Il goloso Monsignore s’ingozza anche di un’altra specialità locale: i gratòn che sono i ciccioli d’oca. Il fideghin, fatto di fegato di maiale, è ancora oggi prodotto artigianalmente nel Novarese. Zardino, con i suoi abitanti, fu spazzato via alla metà del Seicento da una piena del Sesia ma i salamini della duja, le risaie, i ‘risi’, come si chiamavano allora, sono rimasti. Fra i piatti locali di tradizione, nati dai prodotti di questa terra, c’è un risotto speciale molto denso, la paniscia di cui si tramandano diverse versioni. Oltre al riso, l’elemento base, la ricetta classica comprende fagioli, cotiche di maiale, verze, porri, un battuto di lardo e tante verdure.

Gianni Vattimo. Il piatto forte della cucina della nonna era fatto con le verdure dell’orto. Come tante donne della sua generazione, dettava legge in casa e parlava sempre calabrese. Il suo era un dialetto con suoni forti e una sua musicalità, che mi pare di risentire nelle orecchie, ma non so parlarlo. Gli odori e i sapori di allora che ricordo bene, sono quelli delle vaianelle, quei piccoli peperoni verdi, bislunghi, fritti e insaporiti al punto giusto. Prese con le dita per il gambo, il picciolo, le vaianelle erano una leccornia: ancora calde, bollenti, le rubavo dal piatto, prima che la nonna scolasse la pasta.

Salvatore Veca. “Il mio primo ricordo, la mia madeleine, risale all’infanzia ed è legata a un viaggio con mio padre a Losanna, sul lago di Ginevra e al sapore della tartare. Per me era un cibo esotico, un sapore straordinario in un contesto che non conoscevo. Ricordo il rito della preparazione della tartare che avveniva davanti ai miei occhi, il mio stupore. Avrò avuto dieci o dodici anni e non avevo mai immaginato che si potesse mescolare la carne cruda macinata con l’uovo, la cipolla tritata, una salsa dal nome strano, la Worcestershire e condire tutto assieme con l’olio e il limone. Amo ancora oggi gustare il sapore della tartare, e a volte la preparo per i miei nipoti. Poi ceniamo a tavola tutti assieme. Ogni volta collego il sapore a quella prima volta a Losanna, a quelle sensazioni e alla visione di quel paesaggio sul lago.

Andrea Vitali. Ed è lì che sono stato educato ai primi sapori e ho imparato che la minestra è la ‘biada’ dell’uomo. Ma allora non capivo quanto fosse un alimento indispensabile. In casa delle zie quella ‘biada’ era riso e latte, riso e prezzemolo, minestrone, pancotto, panada in dialetto, e i granei, una polentina fatta con farina gialla e farina bianca simile al semolino, da mangiare con il latte freddo.